葬儀ではさまざまな準備をしなければならず、初めてお葬式を行う方や、喪主や遺族の立場では、いったい何を用意するべきなのか、分からない方も多いでしょう。

葬儀は故人の死を悼み、親族や参列者を集い、最後のお別れをする大切な儀式のため、万全な準備が必要です。

そこで、この記事では、葬儀の準備の流れや注意点について、ポイントを押さえて解説します。漏れなくスムーズに葬儀の準備ができるよう、便利なチェックリストもご用意しました。

葬儀の準備でよくある質問もご紹介していますので、これから用意をする方はもちろん、葬儀前の最終チェックとしても、ぜひお役立てください。

目次

葬儀の準備とは?基本を押さえよう

葬儀の準備は、故人を偲ぶための重要なプロセスです。まず、基本的な葬儀の準備の必要性について解説します。

葬儀の準備の重要性

葬儀の準備は、故人を敬い、最後のお別れをするための大切な儀式への備えです。

準備を怠ると、当日になってから慌ててしまったり、失敗によって葬儀が終わってからも延々と後悔し続けてしまう事態にもなりかねません。

事前にしっかりと準備をすることで、心の整理がつき、参列者に対しても配慮が行き届いた葬儀を行うことができます。

葬儀社との連携と手配方法

葬儀社との連携は、葬儀の準備において非常に重要です。まずは、信頼できる葬儀社を選び、葬儀プランや必要なサービスについて相談しましょう。

葬儀社との打ち合わせでは、予算や日程などをしっかりと確認することが大切です。

葬儀プランの内容や料金設定は、葬儀社によって異なるため、事前に比較検討しておくとよいでしょう。

葬儀の準備における喪主の心得

喪主には、葬儀の方針を決定し、参列者への対応など、重要な役割があるため、事前準備が不可欠です。

喪主として知っておくべきポイントには、葬儀の流れや必要な手続き、参列者への挨拶の仕方などがあります。

心の準備も必要となるため、故人を偲ぶ気持ちを大切にしながら、葬儀を円滑に進めるための準備を行いましょう。

葬儀の準備を始めるタイミング

葬儀の準備を始めるタイミングは、故人が亡くなった直後からですが、生前のうちに葬儀社や葬儀の方針を決めておくと、いざという時にスムーズに準備が進められます。

一般的に葬儀は、亡くなった日から数日以内に行うことが多いため、速やかに葬儀の準備を行うためには、あらかじめ必要事項を把握して、計画的に進めることが重要です。

精神的にも余裕を持って葬儀の準備を行うためにも、死期が迫っている場合は、生前のうちに葬儀社や葬儀プランを検討しておくとよいでしょう。

自分の葬儀の準備は健康なうちから始めましょう

近年は万一の事態に備えて、生前の『終活』を行う方が増えていますが、身の回りの片付けや、葬儀・お墓などの準備は健康なうちから始めましょう。

| 性別 | 平均寿命 | 健康寿命 |

| 男性 | 81.05歳 | 72.57歳 |

| 女性 | 87.09歳 | 75.45歳 |

高齢者が自立して日常生活を送るのには限界があり、2022年の調査結果によると、健康寿命は上記のとおりとなっています。

家族や身内に迷惑をかけないためには、60代のうちに死後の準備をしておくことが理想的な終活の在り方といえるでしょう。

葬儀の準備の流れ

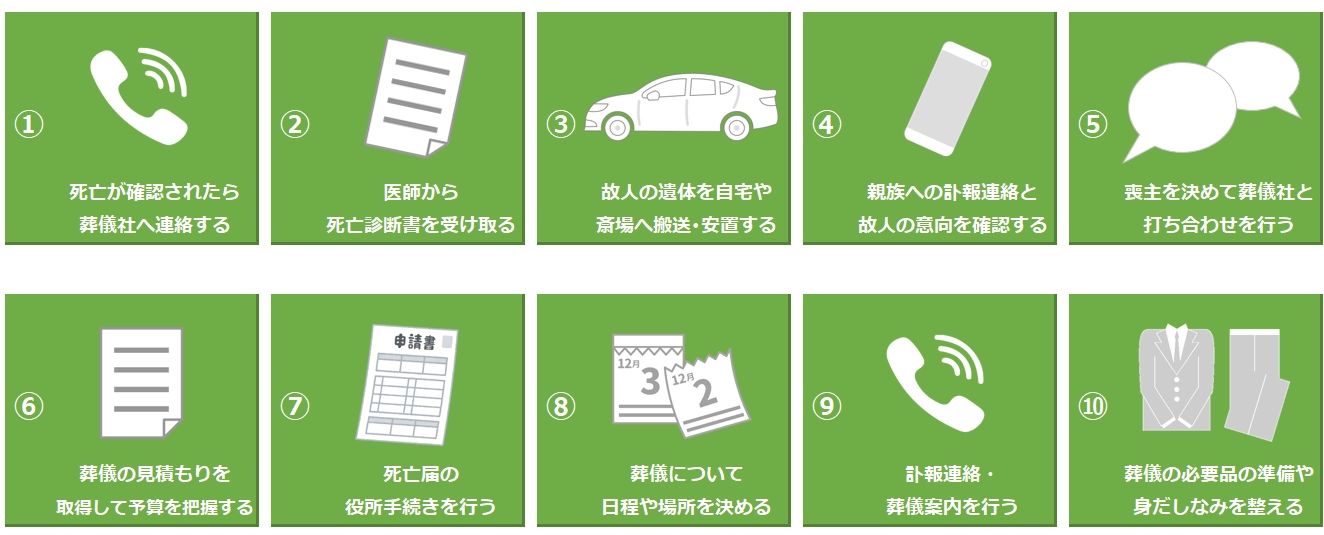

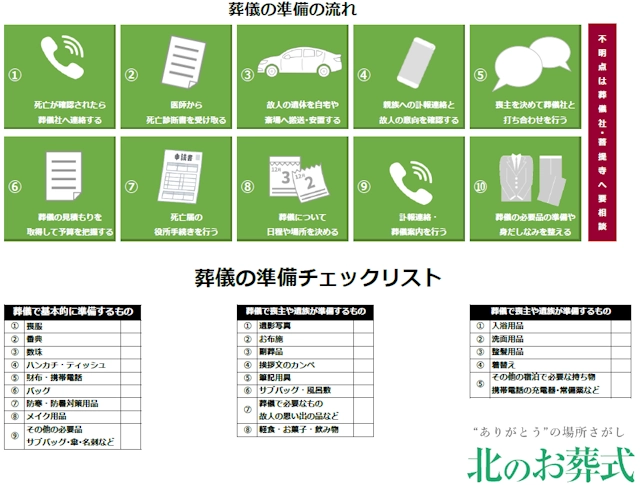

葬儀の準備の流れは、以下の10ステップの順序となります。

- 死亡が確認されたら葬儀社へ連絡する

- 医師から死亡診断書を受け取る

- 故人の遺体を自宅や斎場へ搬送・安置する

- 親族への訃報連絡と故人の意向を確認する

- 喪主を決めて葬儀社と打ち合わせを行う

- 葬儀の見積もりを取得して予算を把握する

- 死亡届の役所手続きを行う

- 葬儀について日程や場所を決める

- 訃報連絡・葬儀案内を行う

- 葬儀の必要品の準備や身だしなみを整える

①死亡が確認されたら葬儀社へ連絡する

病院や警察で死亡とみなされたら、ご遺体を搬出する必要があるため、まず葬儀社へ連絡をしましょう。

②医師から死亡診断書を受け取る

死亡が確認されると、担当医が死亡診断書(死体検案書)を作成します。死亡診断書は役所手続きで必要となるため、受け取ったら紛失しないように気をつけましょう。

③故人の遺体を自宅や斎場へ搬送・安置する

故人のご遺体は葬儀までの期間、自宅や斎場の安置施設へ搬送して安置します。故人の傍へは、仏花やお線香や供物などを配置した枕飾りをセッティングするのが一般的です。

自宅への安置では、弔問に訪れた方が手を合わせられるようにスペースを確保して、故人が使用していた布団を準備し、洗濯したきれいなシーツやカバーへ交換します。

斎場に安置する際は、葬儀までの期間、故人と対面ができる場合もあるため、その際は葬儀社へルールを確認しましょう。

④親族への訃報連絡と故人の意向を確認する

家族や故人と血縁関係のある親族などの近親者へは、亡くなったらすぐに訃報連絡をするのがマナーです。

まずは確実に連絡が取りやすい電話で訃報を伝え、「葬儀の詳細が決まったら、改めて連絡します」と、追って葬儀案内を行いましょう。

同時に、故人の葬儀に関する意向がないかどうか、エンディングノートの存在や親族への遺言を確認することも大切です。

エンディングノートとは、自分にもしものことがあった場合に備え、要望や必要な手続きなどをまとめておく手帳のことをいい、近年は生前の終活で準備する方が増えつつあります。

⑤喪主を決めて葬儀社と打ち合わせを行う

ご遺体の安置が終わったら、喪主が主体となって葬儀社との打ち合わせを行います。喪主の決め方については、以下の記事で詳しく解説しているため、どうぞご参照ください。

参考:喪主の決め方は5つの方法がある!喪主と施主の違いや注意点とよくある質問

葬儀社との打ち合わせでは、次のような葬儀の方針について決定します。

- 式場:斎場・自宅など

- 葬儀プラン:一般葬・家族葬・一日葬など

- 参列者の人数:家族・親族と一般会葬者

- 宗教と宗教者:菩提寺がない場合は葬儀社へ手配を依頼できる

- 白木位牌・戒名:戒名のランクは菩提寺へ要相談

- 料理:内容と人数

- 返礼品:商品と人数

- 祭壇:葬儀プランに含まれていたり花祭壇などのオプションがある

- 供花・供物:親族の分は遺族が取りまとめる

- 看板・案内板:大型斎場などで必要な場合がある

- 車輌:バス・霊柩車・霊柩バス・ハイヤーなど

- 備品・消耗品:受付台・テント・記帳用品など

- 初七日法要の有無:一般的に葬儀と同時に執り行う

- 葬儀の流れ:お通夜と葬儀・告別式の流れ

葬儀では、不明点や疑問を積極的に質問をして未然に問題解決しておくことで、失敗を防いでトラブルを回避しやすくなります。

準備中に分からないことや悩みが生じたら、その場ですぐに葬儀社や菩提寺へ相談しましょう。

⑥葬儀の見積もりを取得して予算を把握する

葬儀の方針が決まったら、必ず事前に見積もりを取得して予算を把握します。葬儀費用は、プランの料金以外にも、式場の使用料、料理、お返し物などが必要となるのが一般的です。

費用や品目に関する不明点は、あらかじめ葬儀社へ確認して、最終的にいくらぐらい必要なのかまで、しっかりと把握しましょう。

⑦死亡届の役所手続きを行う

葬儀にあたっては、死亡届の役所手続きが必要です。亡くなった時に入手する死亡診断書(死体検案書)を提出して、火葬許可証を取得しなければなりません。

出典:死亡届(法務省)

これら一連の手続きは、一般的に葬儀社へ代行してもらえるため、依頼して手間を省くのがおすすめです。

また、死亡診断書は保険金の申請手続きなど、故人に関する死後の手続きで必要となるケースがあるため、葬儀社へは同時に5枚程度の複写コピーを依頼するとよいでしょう。

⑧葬儀について日程や場所を決める

葬儀の日程や場所については、葬儀社へ火葬場や斎場の空き状況を確認し、お付き合いのある菩提寺へもスケジュールを相談して決定します。

地域によっては、1週間などの待機日数を要したり、年末年始や友引は火葬場が休業するケースが多くあるため、日程調整に注意しましょう。

⑨訃報連絡・葬儀案内を行う

葬儀の日程や場所が決まったら、親族や故人と遺族の友人・知人、勤務先や介護施設、近隣住人・町内会などへ訃報連絡を行います。

訃報連絡や葬儀案内については、このページの最後で、相手やシーンによって選べる便利な文例集をご紹介していますので、ぜひご覧ください。

⑩葬儀の必要品の準備や身だしなみを整える

葬儀の概要が決定したら、必要品の準備を進めて、身だしなみを整えます。髪は清潔感を重視して、爪は短くカットするのが基本です。

葬儀での最適な髪型やネイルについては、以下の記事で詳しく解説していますので、周囲へ嫌な思いをさせたり、準備不足で恥ずかしい思いをしないように気をつけましょう。

葬儀の準備における5つの注意点

葬儀の準備では、気をつけるべき5つの注意点があるため、ポイントを押さえて解説します。

- 故人が生前に葬儀の準備をしていないかどうかを必ず確認する

- 葬儀形式や戒名について故人の親族へ相談して決める

- 葬儀費用は見積もりの品目内訳と追加費用まで確認する

- 火葬は死後24時間経過しなければならない

- 宗派に沿った焼香や線香の作法を習得しておく

故人が生前に葬儀の準備していないかどうかを必ず確認する

葬儀の準備にあたっては、亡くなった本人が生前のうちに葬儀の準備をしていないかどうかを必ず確認しましょう。

葬儀の積立金制度や葬儀保険に加入していないかどうか、契約書類やエンディングノートへの記載内容をチェックします。

故人の加入していた葬儀サービスを利用する際は、利用可能な葬儀社や適用条件、手順などを事前にチェックしてください。

葬儀形式や戒名は故人の親族へ相談して決める

葬儀の準備で葬儀形式や戒名を決める際は、故人への思いや価値観の違いによる揉め事が起こらないように、事前に故人の親族へ相談して親戚トラブルを防ぎましょう。

| 葬儀形式 | 日程 | 参列人数の目安 | 比率 |

| 一般葬 | 2日間 | 無制限 | 30.1% |

| 家族葬 | 2日間 | 30名以下 | 50.0% |

| 一日葬 | 1日 | 30名以下 | 10.2% |

| 直葬・火葬式 | 1日 | 数名 | 9.6% |

近年は家族葬が人気を集め、葬儀全体の半数が家族葬を占めていますが、葬儀形式には種類があり、不特定多数の参列者を招く昔ながらの一般葬も多く行われています。

戒名のランクについても親族への相談は重要で、そもそも戒名を付けるかどうか迷っている方や戒名がいらないと思っている方は、気をつけなければならない注意点もあるため、以下の記事を参考にしてください。

参考:戒名がいらない場合の4つの注意点!俗名の意味や対処法について解説

葬儀費用は見積もりの品目内訳と追加費用まで確認する

葬儀代の見積もりをチェックする際は、品目内容と追加になる可能性がある具体的な品目と単価を確認しておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。

葬儀では追加費用の発生により、出費がかさんでしまうケースがあるため、必ず事前に見積もりを取得して、詳細まで説明をしてもらいましょう。

火葬は24時間経過しなければならない

日本では『墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)』と呼ばれる法律があり、死亡または死産後24時間以内の火葬が禁止されています。

すぐに葬儀を行いたい場合や直葬の場合でも、法律違反にならないように、亡くなってから24時間はご遺体を安置する必要があることをきちんと理解しましょう。

宗派に沿った焼香や線香の作法を習得しておく

焼香や線香の作法は宗派によって異なり、参列者は喪主や遺族の作法を真似て行うケースが多くあるため、遺族は菩提寺へ確認して正しい作法を習得しておきましょう。

ただし、参列者は自分の宗派の作法に則って、焼香を行っても問題ありません。一般的には1〜3回、額に押しいただく場合と、そのまま香炉へ移す場合とがあります。

葬儀で準備するものリスト

葬儀で準備するものについて、次の4つのカテゴリー別にリストをご紹介しますので、忘れ物をしないように準備しましょう。

- 葬儀で基本的に準備するもの

- 葬儀で喪主や遺族が準備するもの

- 葬儀で斎場へ宿泊する際に準備するもの

- 葬儀を手伝う係が準備するもの

葬儀で基本的に準備するものリスト

葬儀で遺族や参列者が準備するものは、基本的に以下の9つのアイテムとなります。

- 喪服

- 香典

- 数珠

- ハンカチ・ティッシュ

- 財布・携帯電話

- バッグ

- 防寒・防暑対策用品

- メイク用品

- その他の必要品

①喪服

葬儀では、漆黒の喪服を着用するのが基本マナーです。男性なら白いワイシャツ、黒いネクタイ・ベルト・靴下・靴、女性なら黒いストッキング・パンプスを合わせます。

ただし、急な訃報で喪服の準備が間に合わない場合や、仕事帰りにお通夜へ参列する際は、略喪服(平服)でも問題ありません。

略喪服とは、黒・紺・グレーなどのスーツやワンピース・ツーピースなどのことをいいます。子供は、制服やモノトーン系の上下を選びましょう。

葬儀では光沢や装飾、動物の殺生を連想させる毛皮やスウェードなどを避ける必要があるため、コートや靴まで素材に気をつけてください。

②香典

遺族以外の参列者は、香典を袱紗(ふくさ)に包んで持参します。香典の金額は、地域や世代・収入によっても異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。

| 故人との関係 | 相場金額 |

| 両親 | 3万円~10万円 |

| 祖父母 | 1万円~3万円 |

| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |

| 親戚 | 1万円~3万円 |

| 一般参列者 | 3,000円~1万円 |

香典には、遺族の葬儀代を補填する役割があるため、食事代や香典返しの費用で遺族の負担がかからない金額を包みましょう。

香典袋には種類があり、宗派や用途によって表書きを選ばなければなりません。葬儀では「御霊前」なら宗派を問わずに利用できるとされていますが、浄土真宗では本来使用しない表書きですので、浄土真宗と分かっている場合には「御仏前」を使用しましょう。

③数珠

仏式の葬儀では、数珠を持つのがマナーのため、参列する際は忘れずに持参し、左手に持って式場へ入場しましょう。

数珠は自分専用のものを準備する必要があり、家族間であっても貸し借りはタブーのため、所有していない場合は手ぶらでも問題ありません。

④ハンカチ・ティッシュ

ハンカチは、色柄に注意して、お葬式にふさわしい色の白、もしくは黒の無地のタイプを準備するのがマナーです。

葬儀では涙や鼻水でハンカチが汚れてしまう可能性があるため、予備のハンカチやポケットティッシュも用意しておきましょう。

⑤財布・携帯電話

財布や携帯電話は、わざわざ色にこだわる必要はありませんが、紛失に注意して、必要時以外は取り出さないようにしましょう。

葬儀では、携帯電話の電源を切っておくことも大切なマナーです。腕時計は、ベルトや文字盤が目立たず、シンプルなデザインなら装着しても問題ありません。

⑥バッグ

男性は、セカンドバッグやクラッチバッグを携帯しても問題ありませんが、一般的に手ぶらで参列することが多く、女性は漆黒のセレモニーバッグを持参するのが基本マナーです。

手持ちのバッグを使用していいか迷う方や、適切な葬儀のバッグを選びたい方は、お葬式のバッグについて詳しく解説している以下の記事を参考になさってください。

参考:お葬式のバッグの選び方完全ガイド!7つの注意点とおすすめポイント

⑦防寒・防暑対策用品

特に寒い冬場や暑い夏場の葬儀では、カイロ・膝掛け・扇子・日傘など、防寒・防暑対策用品の準備を怠らないように注意しましょう。

斎場や火葬場は、施設によって室内環境が異なり、老朽化などによって快適ではない場合もあるため、体調管理に気をつけてください。

⑧メイク用品

葬儀では、涙を流したり会食をするケースがあるため、女性はメイク直しのためのファンデーションや口紅など、最小限のメイク用品を準備して携帯しましょう。

万一の場合に備えて、替えのストッキングなども用意しておくと安心です。

⑨その他の必要品

葬儀への参列にあたって、必要であれば、折り畳み傘や、汚れた時の交換用を含めてマスクを準備しましょう。持ち物が多くなる場合は、サブバッグがあると便利です。

また、故人や遺族と仕事関係にある方は、名刺を用意して受付で香典と一緒に提示するため、忘れずに準備しましょう。

葬儀で喪主や遺族が準備するものリスト

喪主や遺族は、上記リスト以外にも、準備しなければいけないものがあります。次の8つについて葬儀社へ確認し、必要に応じて対応しましょう。

- 遺影写真

- お布施

- 副葬品

- 挨拶文のカンペ

- 筆記用具

- サブバッグ・風呂敷

- 葬儀で必要なもの

- 軽食・お菓子・飲み物

①遺影写真

葬儀の準備で、遺族がまず用意しなければならないのは遺影写真で、故人のアルバムなどから最善の写真を選んで葬儀社へ渡します。

遺影写真の選び方にはコツがあり、以下の記事でポイントを解説していますので、ぜひ参考になさってください。

参考:遺影とは?遺影写真の選び方は?葬儀後の飾り方や処分方法もご紹介

②お布施

お布施は、以下の3つの表書きの袋を袱紗へ包んで持参します。お布施の金額は、地域や戒名のランク、葬儀の規模や流れによっても異なるため、あらかじめ菩提寺へ確認しましょう。

- 御布施(読経料・戒名料):約20〜50万円

- 御車代(ガソリン代・駐車場代):約5千円~1万円

- 御膳料(会食する場合は不要):約5千円~1万円

③副葬品

故人を棺へ納める納棺や、火葬場へ向かう出棺の儀式の際、副葬品を棺へ入れたい場合は、事前に準備しましょう。

副葬品には、洋服や手紙などの燃えやすい品物を選びます。遺骨に損傷を及ぼす品物や、火葬場によっては禁止されている品物もあるため、迷う場合は葬儀社へ相談してください。

④挨拶文のカンペ

葬儀では、参列者に対して遺族代表の挨拶をする必要があるため、喪主の方は事前にカンペを準備しておくと安心です。

あらかじめ葬儀社へ挨拶の回数やタイミングについて相談し、故人との思い出話や、参列者へのお礼の言葉を考えて、遺族の気持ちをしっかりと伝えましょう。

⑤筆記用具

喪主にあたる方は、葬儀社や菩提寺、参列者とのやりとりで必要になる場合があるため、筆記用具を持参しましょう。

死後の手続きや四十九日法要の準備事項などの備忘録や、連絡先交換のためのメモとして役立ちます。

⑥サブバッグ・風呂敷

葬儀が終わって帰宅する際、遺族は書類や香典袋など、荷物が多くなってしまうため、持ち帰り用のサブバッグや風呂敷を準備しておくのがおすすめです。

風呂敷は、故人の魂が込められた大切な位牌や、遺影写真を包んで持ち帰るのに適しています。

⑧葬儀で必要なもの

葬儀社との事前の打ち合わせにおいて、葬儀で必要なものがあれば、しっかりとメモを取り、漏れなく準備しましょう。

故人の思い出の品やアルバム・写真などを展示する際は、紛失しないように注意して、葬儀後の忘れ物チェックまで行ってください。

⑨軽食・お菓子・飲み物

斎場によっては、飲食物の持ち込み可能なケースもあるため、あらかじめ葬儀社へ確認して、軽食やお菓子、飲み物などを購入しておきましょう。

軽食やお菓子は、疲労や緊張により通夜振る舞いや精進落としの料理が喉を通らない方や、遠方からの移動で食事ができていない親族から喜ばれます。

葬儀で斎場へ宿泊する際に準備するものリスト

遺族や親族が葬儀で斎場へ宿泊する際に必要なものは、基本的に次の5つとなります。

- 入浴用品

- 洗面用品

- 整髪用品

- 着替え

- その他の宿泊で必要な持ち物

必要なものは斎場によって異なるため、無駄な荷物が増えないように、事前に宿泊先についてチェックしてから準備しましょう。

①入浴用品

斎場には浴室が完備されている場合がありますが、品質にこだわりたい方やアメニティ用品まで揃っていない場合は、タオル・シャンプー・リンス・石鹸などの必要品を準備しましょう。

②洗面用品

斎場への宿泊では、歯ブラシ・歯磨き粉・洗顔料・スキンケア用品などの洗面用品の準備も忘れないようにしてください。

③整髪用品

葬儀では身だしなみが大切なため、整髪料・くし・ブラシのほか、必要な方はヘアアクセサリー・ドライヤー・ヘアアイロンなどもご用意ください。

④着替え

斎場への宿泊では、部屋着兼パジャマとして着用できるスウェットが便利です。下着や靴下、替えのワイシャツなどの持ち物も忘れないように準備しましょう。

⑤その他の宿泊で必要な持ち物

替えのハンカチや携帯電話の充電器、常備薬など、ご自身が宿泊の際に必要となるものをご用意ください。

葬儀を手伝う係が準備するもの

葬儀を手伝う場合、担当する係によって必要なものがあるため、次のような持ち物を準備してください。

- 葬儀委員長・世話役:メモ帳・ペン

- 弔辞係:封筒に入れた弔辞

- 接待係:白や黒のエプロン

- 受付係・会計係:メモ帳・ペン・電卓

受付係の準備や手順については、以下の記事で詳しく解説していますので、あらかじめ流れやマナーについても把握しておくと安心です。

参考:葬儀の受付の流れと5つの注意点!受付係の準備や手順とマナーを解説

そのほか、案内係や誘導係など、葬儀では参列者の人数に応じて、さまざまな役割の係が必要となります。遺族は、葬儀を手伝ってもらった方へお礼の心付けや品物を用意しましょう。

葬儀の準備のチェックリスト【PDFダウンロード】

準備の際に、「何を、どこまで用意できているのか」「これから何をすべきか」が一目でわかるよう、チェックリストをご用意しました。

▼ダウンロードはこちら▼

葬儀の準備チェックリスト【PDF】

身支度や持ち物まで、一目で分かりやすいため、ご家族や親族の方へも共有して、どうぞお役立てください。

葬儀の準備でよくある質問

葬儀の準備でよくある質問をまとめてご紹介しますので、気になる項目があればぜひ参考にして、お悩みの解消にお役立てください。

お布施の準備の仕方は?

お布施を入れるお布施袋への金額の数字の漢字は「大字(だいじ)」と呼ばれ、次のような文字で表します。

| 一 | ニ | 三 | 五 | 十 | 千 | 万 | 円 |

| 壱 | 弐 | 参 | 伍 | 拾 | 仟 | 萬 | 圓 |

| 金額 | 書き方 |

| 5,000円 | 金伍仟圓 |

| 1万円 | 金壱萬圓 |

| 3万円 | 金参萬圓 |

| 5万円 | 金伍萬圓 |

| 10万円 | 金拾萬圓 |

お札を入れる向きは、封筒の表面から見て、肖像画が正面の上側となり、お香典とは反対となります。新札が最適ですが、手元にない場合はなるべくきれいなお札を使用しましょう。

葬儀の準備で良い葬儀社を選ぶにはどうしたらいい?

良い葬儀社を選ぶためには、生前のうちに斎場見学会や相談会へ参加するのがおすすめです。

葬儀を委ねる実際の葬儀スタッフと対話してみることで、親身になってもらえるかどうか、安心・信頼できるかを見定めましょう。

急な葬儀の場合は、葬儀社のサイトのみならず、Googleマップの口コミで利用者の評価をチェックすると参考になります。

自分の葬儀の準備は何から始めたらいい?

将来に備えて自分の葬儀の準備をする際は、まずエンディングノートを用意するのがおすすめです。

エンディングノートは書店や文具店などで市販されているほか、以下のサイトからダウンロードすることもできます。

地域によっては、各自治体の窓口や地域包括支援センターなどでも配布しており、北海道で葬儀を検討している方へは当サイト「北のお葬式」が無料で差し上げていますので、お気軽にお問い合せください。

参考:【北海道限定】エンディングノート無料郵送!葬儀の資料請求で終活を

まとめ:葬儀の準備はチェックリストを利用して万全に進めましょう!

葬儀の準備について、流れや注意点と、便利なチェックリストをご紹介しましたが、まとめると次のとおりです。

- 葬儀の準備は、死亡が確認されたら速やかに葬儀社へ連絡して遺体を搬送・安置のうえ、葬儀社と打ち合わせることから始まる。遺族や葬儀社と連携しながら、葬儀のための手続きや準備を進める。

- 葬儀の準備では、次の5つの注意点に気をつける。①故人が生前に準備していないかどうかを必ず確認する ②葬儀形式や戒名について故人の親族へ相談して決める ③葬儀費用は見積もりの品目内訳と追加費用まで確認する ④火葬は死後24時間経過しなければならない ⑤宗派に沿った焼香や線香の作法を習得しておく

- 葬儀で準備することはとても多くあるため、チェックリストを用いると、漏れを防いでスムーズに進めることができる。

北のお葬式では、葬儀の準備から葬儀後に必要な法事・法要、お墓・お仏壇の準備、遺品整理・遺産相続などまで、喪主やご遺族の皆様を、万全の体制でサポートしています。

葬儀の準備に役立つパンフレットのご送付など、便利な無料サービスを多数ご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合せください。