戒名(かいみょう)にはどのような意味や役割があり、戒名料とはどのぐらいの費用がかかるものなのでしょうか。

戒名とは、仏弟子になった証として授かるものです。仏教の宗派によって種類や付け方に特徴があり、階級によって相場が異なるため、授与してもらうときはお坊さんに希望を伝えて相談をします。

とはいえ、具体的なランクや費用が分からないと予算を立てにくく、無理な価格交渉はお寺に対して失礼に当たるため注意しなければなりません。

そこで、そもそも戒名が必要かどうか迷っている方にも分かりやすいように、戒名の意味や付け方の基礎知識を解説のうえ、具体的なランク別による相場をご紹介します。

戒名と似たような言葉の「法名(ほうみょう)」との違いや、戒名に関してよくある質問もご紹介しますので、どうぞ参考になさってください。

目次

戒名とは?

戒名とはどのようなことをいうのか、知識を深められるように、意味や由来について解説します。

戒名とはどのようなことをいうのか

戒名とは、あの世での名前のことをいいます。仏式のお葬式では戒名を記した白木のお位牌を用意します。お坊さんの読経では故人の名前として読み上げてもらうのが一般的です。

現在は亡くなってからお葬式をするタイミングで付けてもらうことが一般的となっていますが、かつては出家をして修行を積んだお坊さんだけに戒名が与えられていました。

とはいえ、戒名は現在も生前に付けてもらうことが可能で、自分の戒名にこだわりたい方や、死後に遺された家族の負担を軽減したい方は生前戒名(死前戒名)を授かると良いでしょう。

お葬式で使う白木位牌は、四十九日法要で本位牌へと替えられます。その際、戒名は本位牌にも彫刻または手書きで記され、魂を移したうえで仏壇に安置されます。

戒名は、墓石や墓誌、納骨堂、永代供養墓などにも刻まれることがあります。葬儀後は、故人の魂が宿る場所にあの世の名前として戒名を刻み、供養していくのが一般的な流れです。

戒名の意味と役割とは

戒名を付けてもらうことには、お釈迦様の弟子にあたる仏弟子という意味や、仏門に入った仏教徒という意味があります。

戒名を授けるのは、故人が迷うことなく冥土を旅し、無事に極楽浄土へたどり着けるよう願う祈りの表れです。戒名には、故人の魂を安らかに導く役割があるとされています。

戒名の「戒」は、仏教で修行者や信者が守るべき行動規範を意味します。

仏教の教えを実践して智慧を育むための戒律を大事にしているお坊さんは、仏教徒になる方にとって手本の姿ともいえるでしょう。

戒名の由来とは

日本における戒名は奈良時代に仏教とともに伝わり、当初は出家者のみに限られていましたが、江戸時代に檀家制度が普及すると庶民に戒名を与えるお寺が増えて一般的になりました。

戒名の発祥は中国にあり、高貴な方の実名を直接口に出すことを避けるために、出家者が本名の俗名(ぞくみょう)ではなく、戒名を名乗るようになったことが由来と言われています。

戒名のメリットとデメリットとは?

戒名を付けるメリットとデメリットについて解説しますので、検討している方や迷っている方は事前に確認しておきましょう。

戒名のメリットとは

戒名には次の3つのメリットがありますが、故人を敬い、家族や親族が先々まで安心感を保てることが最大のメリットです。

- お寺や親族と良好な関係を保てる

- 故人を尊重して威厳を守れる

- 故人の供養がしっかりとできる安心感がある

戒名のデメリットとは

戒名にはメリットだけでなく、次のように費用に関するデメリットも生じるため、しっかりと把握しておきましょう。

- 戒名料のお布施が必要になる

- 戒名のランクによっては親族とトラブルになりやすい

戒名の種類(構成)と付け方とは?

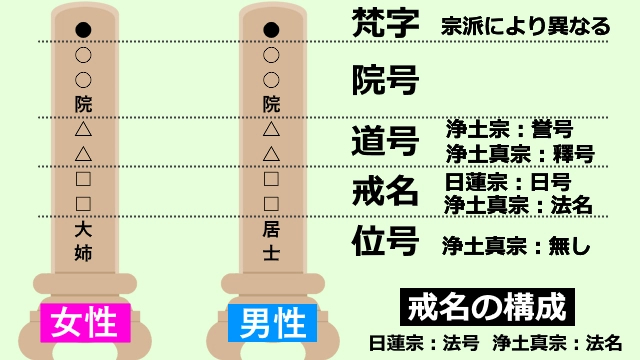

戒名は、一定の順序によって基本的に「院号+道号+戒名+位号」の4つの称号から構成されており、宗派によっては梵字が加わる場合や名称に違いがあります。

| 宗派 | 梵字・頭文字 | 戒名の構成 |

| 真言宗 | ア | 院号+道号+戒名+位号 |

| 天台宗 | ア・キリーク | 院号+道号+戒名+位号 |

| 曹洞宗 | バク・空 | 院号+道号+戒名+位号 |

| 臨済宗 | バク・空 | 院号+道号+戒名+位号 |

| 日蓮宗 | 妙法 | 院号+道号+日号+位号 |

| 浄土宗 | キリーク | 院号+誉号+戒名+位号 |

| 浄土真宗 | 法名 | 院号+釋号+法名 |

院号(院殿号)とは

院号とは、寺院への貢献度が高かった方や、皇族などの身分が高い方、社会的に生前の活躍が目立った功績者などに与えられる称号です。

平安時代に嵯峨天皇が御所を嵯峨院と名付けたことや、天皇の退位後の御所を「〇〇院」と表すことに由来があると言われています。

院号には院殿号と呼ばれる尊称もあり、院殿号は足利尊氏が等持院殿という屋敷の名を戒名の上に付けたことが始まりで、天皇と区別するために殿という一文字を加えたものです。

院殿号とは、本来は院号より下の位となりますが、現在は希少価値があることや一文字多いことから、院号よりも高い最高位の称号として扱われています。

道号とは

道号とは、戒名との調和によって、故人の人柄や特徴を2文字の漢字で表す称号で、特技や趣味、性格、職業、業績など、本人を象徴する文字を用いることが一般的です。

院号や院殿号が付かない場合は、道号が戒名の最初の文字となり、日蓮宗では男性なら「法」、女性なら「妙」を含む漢字を使用するのが一般的です。

宗派によっては道号を使用せず、浄土宗では道号の代わりに誉号(よごう)と呼ばれる「誉」という漢字が含まれる文字となります。

さらに浄土真宗にも道号がなく、釋号(しゃくごう)として「釋」という漢字を使用し、男性は「釋」、女性は「釋」「釋尼」のいずれかを用いるのが基本です。

戒名とは

戒名とは、生前の俗名にあたる名前から1文字を流用して、漢字2文字で表すのが一般的ですが、宗派によっては特定の漢字を使用する特徴があります。

たとえば、日蓮宗では戒名ではなく、日号(にちごう)と呼ばれる要素となり、日蓮上人を表す「日」という漢字を使用するのが通例です。

なお、戒名においては、名前がひらがなの方の場合、同音の漢字を当て字として使用して、漢字で表現することが一般的となっています。

位号とは

位号は、戒名の一番最後に付き、仏教徒としての階級や社会的な地位、性別や年齢によって異なるものです。現代でいう「様」などの敬称と同等の称号となります。

戒名のランクは、男性の場合「信士→居士→清信士→大居士」、女性の場合「信女→大姉→清信女→清大姉」の順序で高くなります。

なお、浄土真宗では位号を付けないのが一般的です。

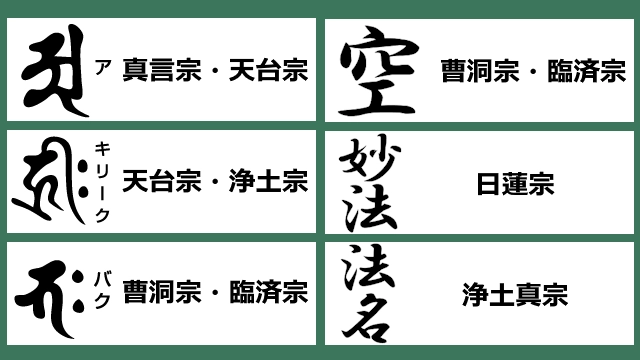

梵字とは

梵字(ぼんじ)とは、悉曇文字(しったんもじ)とも呼ばれ、宗派によって神仏の神聖な力が宿る一文字と考えられており、お位牌やお墓、数珠などに記されます。

古代インドのブラーフミー系文字を指す言葉で、とくにサンスクリット語を記録するために使用され、日本や東アジアでは古くから使用されてきました。

お位牌では戒名の前に梵字が記され、浄土宗なら阿弥陀如来を表す「キリーク」、天台宗なら「キリーク」や大日如来を表す「カ」、真言宗なら「ア」のほかに子どもは「カ」と、宗派や年齢によっても異なります。

曹洞宗や臨済宗では釈迦如来を表す「バク」のほか「空」と記す場合があり、日蓮宗や浄土真宗では梵字を使用せずに頭文字として、日蓮宗なら「妙法」、浄土真宗なら「法名」と記します。

戒名の戒名料の宗派とランク別の相場とは

戒名料のお布施の金額は地域性やお寺の格式などによっても異なりますが、一般的に20〜50万円が相場です。宗派や戒名のランクによっては、戒名料が100万以上になる場合もあります。

| 宗派 | 信士・信女 | 居士・大姉 | 院信士・院信女 | 院居士・院大姉 |

| 真言宗 | 30〜50万円 | 50〜70万円 | 80万円以上 | 100万円以上 |

| 天台宗 | 30〜50万円 | 50〜70万円 | 80万円以上 | 100万円以上 |

| 曹洞宗 | 30万円以上 | 50〜70万円 | 100万円以上 | 100万円以上 |

| 臨済宗 | 30〜50万円 | 50〜80万円 | ‐ | 100万円以上 |

| 日蓮宗 | ‐ | ‐ | 30〜50万円 | 100万円以上 |

| 浄土宗 | 30〜40万円 | 50〜60万円 | 70万円以上 | ‐ |

| 浄土真宗 | 釋・釋尼

20万円以上 |

– | 院釋・院釋尼

50万円以上 |

‐ |

葬儀でお坊さんへ戒名料を渡す際は、読経料と戒名料を一緒にまとめて包んでお布施として渡すのが一般的です。

ただし、御車代や御膳料は、お布施とは別に包んで渡すのがマナーのため気を付けましょう。

なお、北のお葬式がサービスを提供している北海道の戒名料の相場は5~30万円程度で、全国的な相場とは異なる金額となります。

真言宗の場合

真言宗の戒名における相場は次のとおりで、主に院号の有無と位号のランクによって異なります。

- 信士・信女:約30万~50万円

- 居士・大姉:約50万~70万円

- 院信士・院信女:約80万円~

- 院居士・院大姉:約100万円~

真言宗の戒名については、次の寺院の公式サイトでも詳しく解説されているため、確認してみると良いでしょう。

参考:円泉寺(真言宗智山派)

天台宗の場合

天台宗の戒名における相場は次のとおりで、主に院号の有無と位号のランクによって異なります。

- 信士・信女:約30万~50万円

- 居士・大姉:約50万~70万円

- 院信士・院信女:約80万円~

- 院居士・院大姉:約100万円~

天台宗の戒名については、次の寺院の公式サイトでも詳しく解説されているため、確認してみると良いでしょう。

参考:千眼寺(天台宗)

曹洞宗の場合

曹洞宗の戒名における相場は次のとおりで、主に院号の有無と位号のランクによって異なります。

- 信士・信女:約30万円~

- 居士・大姉:約50万~70万円

- 院信士・院信女:約100万円~

- 院居士・院大姉:約100万円~

曹洞宗の戒名については、次の寺院の公式サイトでも詳しく解説されているため、確認してみると良いでしょう。

参考:雲林寺(曹洞宗)

臨済宗の場合

臨済宗の戒名における相場は次のとおりで、主に院号の有無と位号のランクによって異なります。

- 信士・信女:約30万~50万円

- 居士・大姉:約50万~80万円

- 院居士・院大姉:約100万円~

臨済宗の戒名については、次の寺院の公式サイトでも詳しく解説されているため、確認してみると良いでしょう。

参考:宗清寺(臨済宗)

日蓮宗の場合

日蓮宗の戒名(法号)における相場は次のとおりで、主に位号のランクによって異なります。

- 院信士・院信女:約30万~50万円

- 院居士・院大姉:約100万円~

日蓮宗の法号については、次の寺院の公式サイトでも詳しく解説されているため、確認してみると良いでしょう。

参考:妙法寺(日蓮宗)

浄土宗の場合

浄土宗の戒名における相場は次のとおりで、主に院号の有無と位号のランクによって異なります。

- 信士・信女:約30万~40万円

- 居士・大姉:約50万~60万円

- 院信士・院信女:約70万円~

浄土宗の戒名については、次の寺院の公式サイトでも詳しく解説されているため、確認してみると良いでしょう。

参考:来迎寺(浄土宗)

浄土真宗の場合

浄土真宗の戒名(法名)における相場は次のとおりで、主に院号の有無によって異なります。

- 釋・釋尼(信士・信女):約20万円~

- 院釋・院釋尼(居士・大姉):約50万円~

浄土真宗の法名については、次の寺院の公式サイトでも詳しく解説されているため、確認してみると良いでしょう。

戒名の付け方における文字のルールとは?

戒名では、本人や遺族の希望があっても、使用しない・できない漢字があります。以下では具体的な文字についてご紹介します。

- 天皇の尊号や年号:昭和・平成・令和など

- 宗派の開祖:日蓮・法然・最澄・空海など

- 動物を表す文字:牛・馬・蛇・犬・猫など

- 縁起の悪い文字:争・敵・悩・死・狂など

- 意味のない文字:乃・也・於・但など

そのほか、読み書きが難しく普段あまり使われない奇怪な難字や、仏教用語として使われていない文字などを避ける場合があります。

ただし、吉祥を象徴する動物にあたる麟・龍・鳳・鶴・駿・亀・鹿は、使用しても問題ありません。

見解はお寺によっても異なるため、要望があればお付き合いのあるお寺へ相談して、問題があれば最適な文字を選んでもらうようにしましょう。

戒名の宗派による呼び方の違いとは?

戒名は宗派によって、呼び方が異なるため、お付き合いのあるお寺へ依頼する際には失礼のないよう、覚えておきましょう。

浄土真宗は戒名ではなく法名と呼ぶ

浄土真宗では、戒名のことを「法名(ほうみょう)」と呼び、お釈迦様の弟子であることを意味する「釋」を用いるのが大きな特徴です。

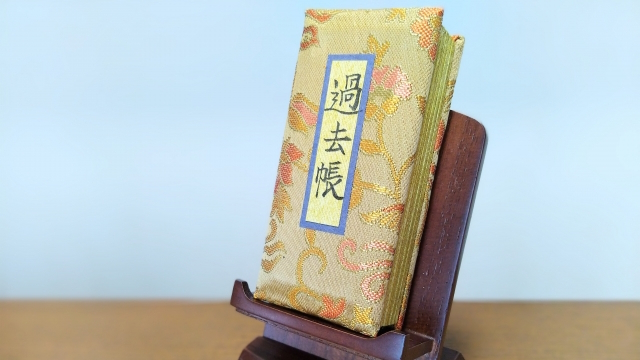

また、浄土真宗は四十九日法要でお位牌ではなく、過去帳を準備するのが一般的となっています。

日蓮宗は戒名ではなく法号と呼ぶ

日蓮宗では、戒名のことを「法号」と呼び、男女の違いでそれぞれ「法」「妙」と、日蓮上人の法を継ぐ姿勢として「日」を含むのが大きな特徴です。

戒名に関してよくある質問

戒名に関してよくある質問をご紹介しますので、気になる項目があれば確認しておくと安心です。

戒名とは誰に付けてもらうの?

檀家の方はお付き合いのあるお寺に依頼して付与してもらいますが、お付き合いのあるお寺がない場合は、葬儀社へ相談すると最適なお寺を紹介してもらえる場合があります。

お葬式ではインターネットで僧侶派遣などを依頼して戒名を付けてもらうことも可能ですが、後々までトラブルにならないようにどこのお寺のお坊さんなのかを確認するようにしましょう。

戒名を安くするにはどうしたらいい?

生前に戒名を付けてもらうと、死後のお葬式で授与してもらうよりも安くなる傾向があるため、素直に菩提寺へお金に困っていることを伝えて相談してみると良いでしょう。

近年は、子どもへ迷惑をかけないように生前の終活によって、葬儀やお墓の準備をしておく方が増えていますが、戒名についても併せて検討しておくと安心です。

戒名がいらない場合はどうするの?

お付き合いのあるお寺がなく、戒名がいらない場合は、生前の名前の俗名のままでお位牌を作ることが可能で、民営や公営の霊園や墓地ならお墓も俗名を刻めば問題ありません。

近年人気の永代供養では戒名を付ける必要のないお寺も多いため、戒名や法要の義務については納骨先へ確認してみると良いでしょう。

ただし、家族や親族とトラブルにならないように、事前にしっかりと相談してから決めてください。

戒名とは自分で付けてもいいもの?

そもそも戒名は仏教徒としての信仰心を表すものであることを理解したうえで、故人や自分らしさを表現したい方は、自分で戒名を付けることを考えてみても良いでしょう。

ただし、檀家などお付き合いのあるお寺のある方はタブーで、ほかのお寺や個人が付与した戒名では葬儀での読経やお墓への納骨ができないのが通例のため、くれぐれもご注意ください。

神式やキリスト教に戒名はあるの?

戒名とは仏教に特化したものですが、神式では「霊号」「諡(おくりな)」、キリスト教では洗礼名としてクリスチャンネームを授かることができます。

有名人はどんな戒名を付けているの?

有名人の方々は、生前の功績を称えて上位ランクの戒名が付けられている傾向にあります。

- 芥川龍之介(文豪):懿文院龍之介日崇居士

- 樋口一葉(文豪):知相院釈妙葉信女

- 安倍晋三(元総理大臣):紫雲院殿政譽清浄晋寿大居士

- 黒澤明(映画監督)映明院殿紘國慈愛大居士

- 青島幸男(政治家):廉正院端風聚幸大居士

- 石原裕次郎(俳優):陽光院天真寛裕大居士

- 渡哲也(俳優):萬修院泰然自道居士

- 美空ひばり(歌手):覚蓮院釈美空妙珠信女

- 八代亜紀(歌手):艶唱院釋信譽明煌清大姉

- 志村けん(タレント):瑞心院喜山健徳居士

- 手塚治虫(漫画家):伯藝院殿覚圓蟲聖大居士

まとめ:戒名とは仏弟子や仏教徒の意味があり宗派やランクによる相場は20〜50万円

戒名とはどのようなことをいうのか、意味や役割、メリット・デメリットと、戒名の種類や付け方、宗派やランク別による相場について解説しましたが、まとめると次のとおりです。

- 戒名とは、死後のあの世での名前のことをいい、仏弟子や仏教徒という意味があります。戒名を付けることで故人の霊を鎮めるとともに、故人を敬い、家族や親族が精神的に安心できるメリットがあります。

- 戒名は基本的に「院号+道号+戒名+位」の4つの称号で構成されており、浄土真宗では法名、日蓮宗では法号と呼びます。

- 戒名の費用はランクによって20〜100万円以上と幅広く、地域性や寺院の格式のほか、宗派やランクによって一般的には20〜50万円が相場となっています。

北のお葬式では、北海道一円のお葬式を承っており、『北のお坊さん』にて葬儀や法事・法要のお坊さんのご紹介にも対応しています。戒名は格安価格の2万円よりご用意が可能です。

葬儀後に必要なお位牌やお仏壇、お墓や永代供養まで、まとめておまかせいただけるほか、終活のご相談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合せください。