香典は故人との関係によって相場金額があり、香典袋の選び方や書き方、お札の入れ方から受付での渡し方まで、注意しなければならないマナーがあります。

葬儀や弔問は故人の死を悼み、遺族へお悔やみの気持ちを伝える大事な儀式のため、香典においても正しい知識と作法を学び、マナー違反に気をつけなければなりません。

そこで本記事では、初めての葬儀や法事・法要への参列や弔問をする方にも分かりやすいよう、香典の知識や準備方法から、渡し方のマナーとポイントまで押さえて解説します。

さらに、香典に関するよくある質問までご紹介しますので、ぜひ最後までご覧になり、ご不明点やお悩みの解消にお役立てください。

目次

香典とは?

香典とはどのような意味があり、由来や歴史とはどういった背景があるのか、まず基礎知識について解説します。

香典の意味とは?

香典とは、故人への弔意を表し、遺族の葬儀や供養の費用を支えるお金という意味があります。お葬式では受付で香典を渡して芳名帳へ記帳をします。

葬儀や供養は宗教や地域の風習によって儀式や作法に違いがあり、アメリカやヨーロッパでは金銭を渡しませんが、日本ではどのような宗教の場合でも香典を包んで渡すのが一般的です。

香典の由来と歴史とは?

香典とは、正しくは『香奠』という漢字で表し、仏式の葬儀や供養においては、故人に香をお供えするのが流儀の一つです。

- 香:香(お香や線香)を表す

- 奠:神仏への供え物を表す

香はお焼香やお線香、奠は神仏への供え物にそれぞれ由来があります。仏教で故人へ香を手向ける理由は、次の4つです。

- 死者は香りを食べると考えられているため

- 香の煙はあの世への道しるべになるため

- 煙により、故人と通じ合うことができるため

- 香には空気の浄化力や癒しの効果があるため

葬儀の際、香典として、武士の間で金銭による授受が行われるようになったのは、室町時代といわれています。現在のように庶民まで広まったのは明治時代になってからとされています。

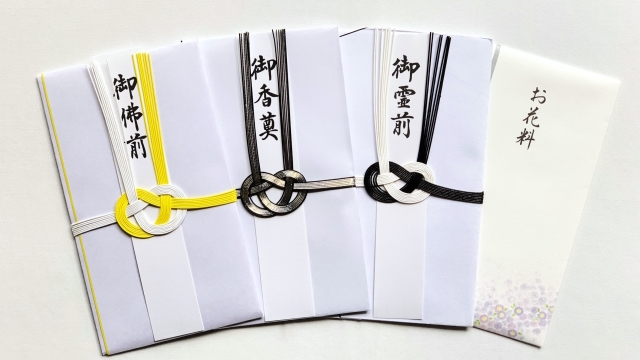

香典袋の選び方とは?

香典袋は不祝儀袋とも呼ばれ、表書きや水引や絵柄などが異なる様々な種類があります。品質にも違いがあり、選び方を間違えるとマナー違反となってしまうため注意が必要です。選び方のポイントは次の2つとなります。

- 宗教に合わせて種類を選ぶ

- 香典金額に応じて品質を選ぶ

①香典袋は宗教に合わせて種類を選ぶ

| 宗教 | 表書き | 水引 | 絵柄 |

| 仏教(四十九日法要まで) | 御霊前・御香料 | 白黒・双銀 | 無地・蓮・雲海 |

| 仏教(浄土真宗) | 御仏前 | ||

| 仏教(四十九日以降) | 御仏前・御香料・御供物料 | ||

| 神道 | 御神前・御玉串料・御榊料 | 白黒・双銀 | 無地 |

| キリスト教 | 御花料

カトリック:御ミサ料 プロテスタント:献花料 |

なし | 無地・白百合・十字架 |

| 無宗教 | 御香典・御花料・御香資 | 白黒・双銀 | 無地 |

香典袋は、故人の葬儀や供養をする宗教・宗派によって表書きと水引が異なり、絵柄についてもマナーがあります。

仏教(仏式)の場合、葬儀や四十九日法要までは「御霊前」ですが、宗派が浄土真宗と判明している場合や四十九日法要を過ぎた場合は「御仏前」を選びましょう。

また、葬儀で宗教が不明な場合には、どのような宗教でも共通して利用できる表書きの「御霊前」を選ぶのが無難で、四十九日以降の法事・法要は「御香料」「御供物料」が一般的です。

②香典袋は香典金額に応じて品質を選ぶ

| 金額 | 中袋 | 水引 |

| 5,000円以下 | なし | 印刷 |

| 1万円以上 | あり | 白黒・白黄 |

| 5万円以上 | あり | 双銀 |

香典袋は、香典金額によって品質を選ぶこともマナーの一つで、中袋の有無や水引のタイプなどにも注目して選択するとより親切です。

一般的に5,000円以下の場合は中袋がない水引が印刷されたタイプ、1万円以上の場合は中袋付きで白黒の水引が結ばれたもの、5万円以上の場合は双銀の水引を選びます。

5〜6万円以上は中金封、10万円以上は大金封と、100万円を包める大判サイズもあるため、香典金額に適した大きさや品質の香典袋を選びましょう。

なお、水引は地域によって色が異なり、一般的には白黒ですが、京都の葬儀や関西での法事・法要は白黄を使用する場合が多いため、不明な場合は地域の葬儀社へ確認してください。

香典の書き方とは?

香典袋にはあらかじめ表書きや項目が印字されているタイプもありますが、無地の場合は中袋の有無によって書き方が異なるため、基本的な香典の書き方について解説します。

香典の外袋の書き方とは?

香典の外袋(表面)の書き方としては、水引の上下へ表書きと差出人の自分の氏名をそれぞれ記入するのがマナーです。

- 表書き:水引の上

- 氏名: 水引の下へ氏名

葬儀の香典は、涙で墨が薄くなったり急いでお葬式へ駆けつけたりした意味合いのある薄墨、四十九日法要以降は濃墨の筆や筆ペンを使用します。

ただし、北海道では薄墨を使うことはまれで、濃墨の筆や筆ペンを使うことが一般的です。

夫婦で香典を出す場合

夫婦で香典を出す場合は、夫の氏名のみを記入するか、夫のフルネームの左側に苗字を省略して妻の名前のみを書いて連名するのが一般的です。

複数名で香典を出す場合

連名の場合は、格上や年長者の順に右から左へ最大3名まで列記し、4名以上の場合は代表者名を書き、左側に「外一同(他一同)」と書きます。

会社などの代表者として香典を出す場合

会社や団体の代表者として香典を出す場合は、氏名を中心にして、社名や団体名と所属名を右側へ小さく書き、名前の上に小さく肩書きを記入します。

団体で香典を出す場合

団体で香典を出す場合は、部署名などの団体名の後ろに「一同」と記して、別紙で全員分の住所と氏名を書いて中袋へ封入するのが最良です。

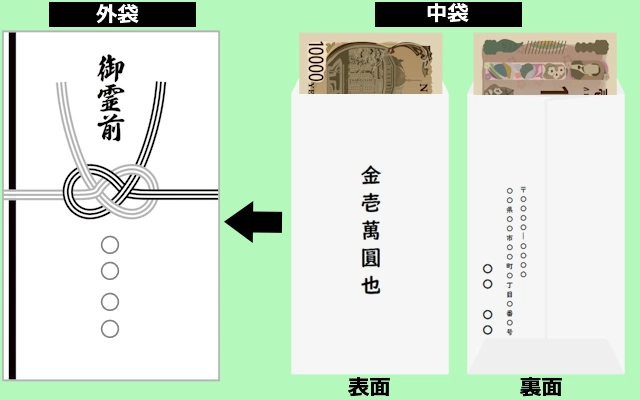

香典の中袋の書き方とは?

香典の中袋の書き方とは、香典金額と住所・氏名を省略せず、すべて記入するのがマナーです。

- 香典金額:表側の中央または裏側の右側

- 住所:裏側の左側

- 氏名:住所の左側の下寄り

中袋は文字が見やすいように、黒のボールペンやサインペンなどを使用してハッキリと記入しましょう。

香典金額の書き方とは?

| 一 | 二 | 三 | 五 | 十 | 千 | 万 | 円 |

| 壱 | 弐 | 参 | 伍 | 拾 | 仟 | 萬 | 圓 |

| 金額 | 書き方 |

| 5,000円 | 金伍仟圓也 |

| 1万円 | 金壱萬圓也 |

| 3万円 | 金参萬圓也 |

| 5万円 | 金伍萬圓也 |

| 10万円 | 金拾萬圓也 |

香典金額は大字と呼ばれる旧漢字で書くのが正しいマナーのため、上記の見本を参考にして記入しましょう。

最後に付ける「也」は、端数がないという意味を表し、表記するかどうかについてはとくに決まりがなく、慶弔いずれの場でも使用して問題ありません。

香典の中袋なしの外袋(裏面)の書き方とは?

香典袋に中袋がある場合、外袋の裏面は白紙のままで構いませんが、中袋がない場合は、外袋の裏面へ香典金額と住所・氏名を記入します。

- 香典金額:水引の下・右側

- 住所:水引の下・左側

- 氏名:水引の下・住所の左側の下寄り

香典の相場金額とは?

| 故人との関係 | 葬儀 | 法事・法要 |

| 両親 | 3万円~10万円 | 1万円〜5万円 |

| 祖父母 | 1万円~3万円 | 1万円〜3万円 |

| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 | 1万円~5万円 |

| 親戚 | 1万円~3万円 | 5,000円~3万円 |

| 一般参列者 | 3,000円~1万円 | 3,000円~1万円 |

香典の相場金額は地域によっても異なりますが、故人との関係や、葬儀と法事・法要とで違いがあり、一般的に食事代や香典返しの返礼品代を加味するのが基本マナーです。

会食をする場合は1名につき3,000円〜1万円程度、当日返しの返礼品の相場は3,000円(北海道は1,000〜2,000円)程度のため、香典は不足のないように包みましょう。

また、語呂合わせで縁起の悪い「死(4)」や「苦しみ(9)」といった数の金額を避けるのが一般的なマナーで、地域や個人の考え方によっては偶数を避ける場合もあります。

ただし、必ずしも相場金額に合わせる必要はないため、収入など経済的な事情があれば無理のない香典額を包んでください。

香典のお札の入れ方とは?

香典のお札の入れ方には古くからのしきたりがあるため、押さえておきたい2つのポイントについて解説します。

①香典の金種やお札にマナーがある

②香典袋へ入れるお札の向きにマナーがある

①香典の金種やお札にマナーがある

香典では小銭を使用せず、お札はヨゴレやシワで汚いお札を避け、新札は急な訃報に駆けつけたことを意図するため、四つ折りなどにして折り目をつけてから封入するのがマナーです。

券種については、香典が5,000円の場合、五千円を使用するのが最良ですが、両替が間に合わない場合は千円札を使用しても問題ありません。

②香典袋へ入れるお札の向きにマナーがある

香典のお札の入れ方は、中袋の有無に関係なく、表側から見てお札が裏面、肖像画の絵柄が下側になるように封入するのが正しいマナーです。

肖像画を下向きにするのは、悲しみで顔を伏せる様子を表し、お札の向きが揃っていることで葬儀の受付での金額確認がスムーズに行えるため、お札の入れ方はマナーを守りましょう。

香典の包み方とは?

香典の包み方について、次の3つのポイントを解説します。

- お金の包み方

- 香典袋の折り方

- 袱紗の包み方

①お金の包み方とは?

香典の中袋として、和紙や奉書紙によりお金を包む場合は、右回りで「右→下→上→左」の順序で折り曲げて包むのが正しいマナーです。

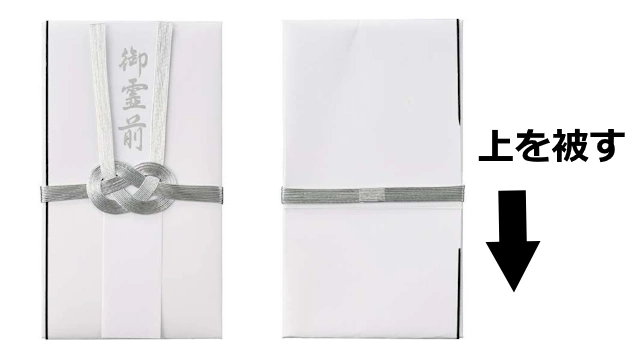

②香典袋の折り方とは?

香典袋の口の閉じ方にはマナーがあり、先に下側を上に折り上げ、その上に上側を被せ、水引の下へ差し込むのが正しい折り方となっています。

③袱紗の包み方とは?

香典は袱紗(ふくさ)へ包んで持ち歩くのがマナーです。袱紗で香典を包む場合は、袱紗に表向きに香典を乗せ、「右→下→上→左」の順番で包むのが正しいマナーです。

香典の渡し方とは?

香典の渡し方について、一般的な3つのシーン別に、流れや手順をそれぞれ解説します。

- 葬儀での香典の渡し方

- 葬儀前後の自宅への弔問での香典の渡し方

- 法事・法要での香典の渡し方

葬儀での香典の渡し方とは?

葬儀で香典を渡す場合は、受付で「この度はお悔やみ申し上げます」と挨拶をしてから、香典を袱紗から取り出し、相手から読める向きにして差し出し、芳名帳へ記帳をします。

香典は受付台へ小盆があればその上に置きますが、小盆がないときは袱紗の上に乗せ、相手から文字が読める向きで提示するのが基本マナーです。

芳名帳はカード式の場合もあり、氏名・住所・連絡先・故人との関係など、項目内容を漏れなく記入してください。

ただし北海道では一般的に、参列者が芳名帳に記載することはありません。

葬儀前後の自宅への弔問での香典の渡し方とは?

故人の自宅を訪問して香典を渡す場合は、必ず事前に遺族へ連絡をして弔問の許可を得て、まず玄関先で「この度はお悔やみ申し上げます」と挨拶をします。

香典を渡すタイミングは、遺族と挨拶を交わし、故人と対面をしてから「ご霊前へお供えください」と、遺族へ差し出すのが自然な流れですが、とくに決まりはありません。

自宅へ上がらない場合は「こちらで失礼いたします」と、香典を袱紗から取り出して、袱紗の上に置いて相手から文字が読める方向に正して渡しましょう。

葬儀の前後は遺族にとって忙しく疲れやすい時期のため、長居をせずに「お辛いと思いますが、どうぞお体に気をつけてお過ごしください」と、励ましの言葉も忘れないでください。

法事・法要の香典の渡し方とは?

法事・法要では、受付があれば「本日は宜しくお願い申し上げます」と挨拶をした後、袱紗から取り出してお渡ししますが、遺族へ直接渡す場合はタイミングにとくに決まりがありません。

自宅やお寺などで遺族と対面して挨拶をした際や、法要の前後など、様子を見ながら喪主の手が空いたときに声をかけ、「御仏前へお供えください」と手渡すとよいでしょう。

香典で気をつけるべき「香典辞退」と注意点とは?

香典は故人や遺族の意向で受け取りをお断りする場合があり、香典辞退の場合は香典を渡さないのが正しいマナーのため注意しましょう。

とくに家族葬などの小さな葬儀においては、香典以外にも弔問や弔電・供花・供物などを辞退するケースが増えています。

香典辞退には、身内だけでシンプルにお別れをしたい、お礼などの社交辞令の手間を省きたいなどの理由があるため、気持ちを察して香典を贈らないのがマナーです。

1位:家族葬(50.0%)…30名以下が目安の小さなお葬式

2位:一般葬(30.1%)…会葬者を無制限に招く昔ながらの葬儀

3位:一日葬(10.2%)…お通夜を省いた家族葬

4位:直葬・火葬式(9.6%)…葬儀を省略して火葬のみを目的とするお葬式

出典:【第6回】お葬式に関する全国調査(いい葬儀)

また、最近は約7割ものお葬式が少人数で執り行われており、誰もが参列できる一般葬が減少している傾向にあることにも注意しましょう。

どうしても気持ちを形にしたい場合は、お悔やみの花や進物用の線香・ロウソクなどの贈り物をしたり、手紙やハガキを送ったり、納骨後にお墓参りをする方法もあります。

贈り物をする際は、遺族の負担にならないよう、お礼や返信は不要ですと一言メッセージを添えて、マナー違反にならないようにしましょう。

香典でよくある質問とは?

香典でよくある質問をまとめてご紹介しますので、気になる項目があれば、疑問やお悩みの解消にどうぞお役立てください。

香典袋へ文字を書くのが苦手な場合の対処法とは?

近年は自分の名前で作れる慶弔スタンプが市販されており、社名入りや連名でも作成できるため、筆ペンで文字を書くのが苦手な方におすすめです。

パソコンとプリンターがある方は、香典袋の表書き用の短冊を手軽に作成することもできます。

葬儀へ参列できない場合の香典の対処法とは?

葬儀へ参列できない場合、香典は初七日までを目安に現金書留で自宅へ郵送するほか、代理人へ参列してもらい香典を渡しても構いません。

代理人へ香典を依頼して持参してもらう場合は、依頼主の自分の名前や住所を記入してもらい、名前の下へ小さく「(代)」(配偶者の場合は「内」)と書いてもらいましょう。

香典とは別に渡す供花料(御花代)とは?

葬儀で祭壇周りへ並べる供花において、親族の分は遺族が代表して葬儀社へ申し込むことが一般的のため、親族は遺族へ「供花料(御花代)」として供花の費用を支払います。

供花は1基もしくは2基1対となり、費用は地域や葬儀社の料金プランによって異なりますが、目安となる費用相場は次のとおりです。

- 1基の場合:1万円~2万円程度

- 2基(1対)の場合:1万5,000円~3万円程度

まとめ:香典とはマナーが大切!適切な金額と香典袋を準備して渡しましょう

香典のマナーについて、書き方や金額とお金の向きや入れ方から渡し方、気をつけるべき注意点まで解説しましたが、まとめると次のとおりです。

- 香典とは、故人への弔意を表し、遺族の葬儀や供養の費用を支えるお金という意味があります。そもそもは「香奠」と書き、香はお焼香やお線香、奠は神仏への供え物に由来があります。

- 香典は、故人との関係や葬儀と法事・法要とでそれぞれ金額の相場があり、香典袋には表書きや水引やサイズに種類が複数あるため、宗教や金額に合わせて適切なものを選ぶ必要があります。

- 香典袋の書き方は、外袋は薄墨、中袋はしっかりと分かるペンで氏名・住所・金額を明記し、お札の状態や向きのマナーに気をつけて、先に下側を折って上から被せて封をします。

- 香典は袱紗に入れて持ち歩き、葬儀や法事・法要の受付では挨拶をしてから取り出して、相手から文字が読める向きで差し出すのがマナーです。

- 家族葬などの小さな葬儀では香典辞退をするケースがあり、香典辞退の場合は故人や遺族の意向を優先し、香典を贈らないのが正しいマナーであることに注意します。

北のお葬式では北海道一円の葬儀や家族葬を承っており、ご遺族や参列者の皆さまのお葬式に関する疑問やお悩み解決を無料でお手伝いしております。

葬儀やお香典についてはもちろん、生前の終活から葬儀後の法事・法要やご供養、故人に関する手続き関連まで、幅広くサポートしていますので、どうぞお気軽にお問い合せください。